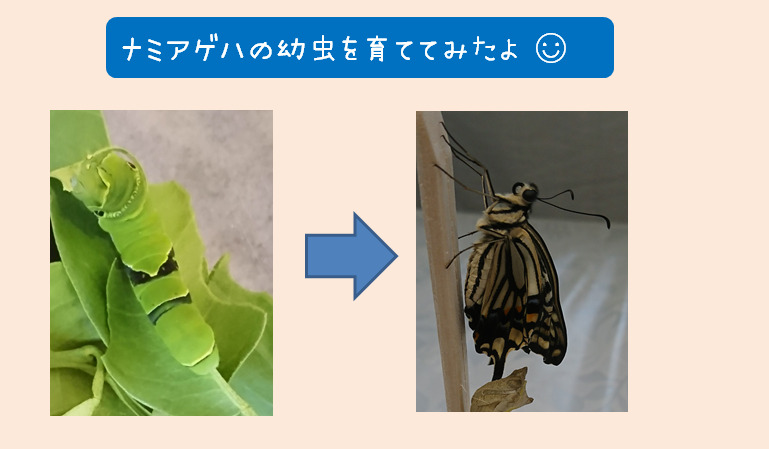

ナミアゲハの幼虫を育ててみました。

飼育は思っていたよりも簡単で、思っていたよりも感動や発見がありました。

今回は、我が家のナミアゲハ飼育の様子と成長記録を記載します。

ナミアゲハの幼虫の飼育

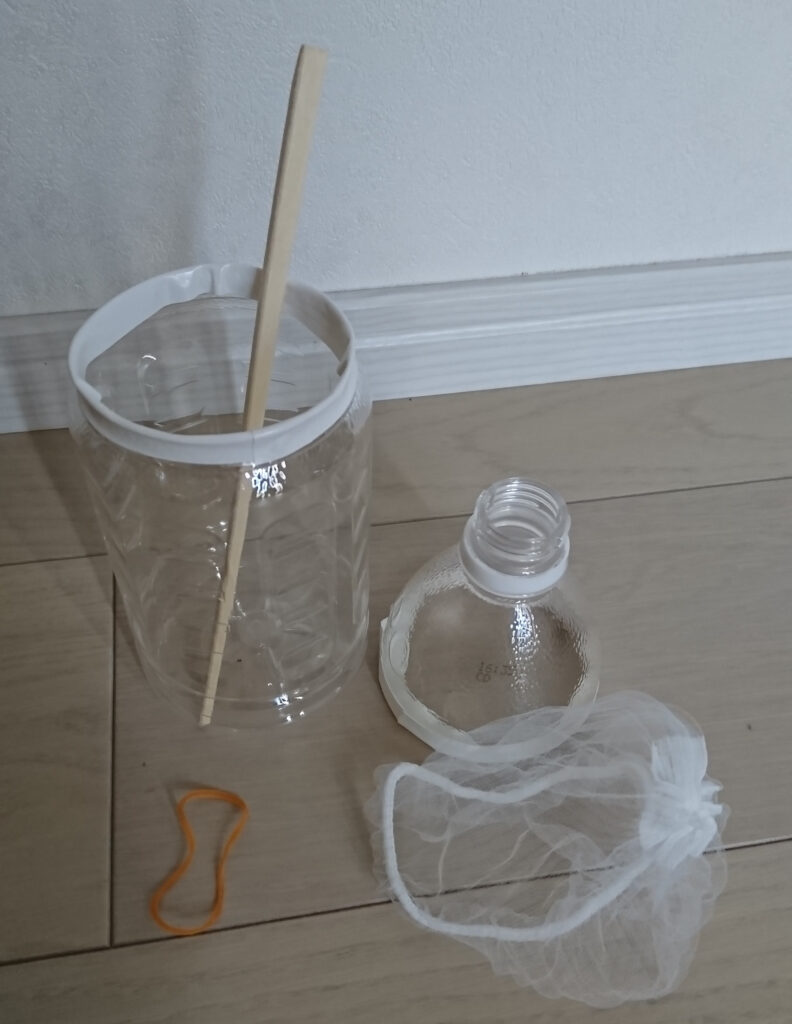

我が家で用意したものは、

- プラスチックの虫かご

- エサ(ゆずの葉っぱ・葉山椒・キンカンなど柑橘類の葉っぱ)

- ティッシュペーパー

- 割りばし(サナギになるときの枝替わり)

- 空のペットボトル

この5つです。

飼育の途中、虫かごをコンビニで売られている麺の容器に変更しましたが、特に問題ありませんでした。

まずは飼育環境を整える

まずは飼育環境ですね。

我が家では、虫かごの底にティッシュペーパーを敷き、その上に水で洗った葉っぱを入れました。

実は、葉っぱを軽く水で洗う事は結構重要!

葉っぱには寄生バチなど幼虫の天敵がついている場合があり、軽く水で洗う事で取り除くことが出来ます。

また、葉っぱについた水分が幼虫の飲み水にもなります。

そのため、毎回水で洗った葉っぱを入れました。

葉っぱを入れたら、アゲハの幼虫を入れます。

私は、幼虫を手で触るのが苦手…。

そのため、幼虫がしがみついている葉っぱや枝ごと虫かごに入れていました。

最後に、虫かごのフタをしめ、環境設定終了です。

初めは、慣れない環境で幼虫はなかなか動きませんが、時間が経つと葉っぱをもりもり食べ始めます。

毎日のお世話

もりもりエサを食べるとたくさんのウンチをします。

そして、食べ残した葉っぱや枝もちらほら。。

1日で、見るからに衛生的によくないなーっという状態になります。

毎日のお世話は、そんなウンチや食べ残しを取り除き、新しいものを入れ換えることになります。

方法はとても簡単。

まず、幼虫をいったん虫かごから出します。

(この時も私は幼虫を素手で触れないので、つかまっている枝や葉っぱごと虫かごから出していました。)

そのあと虫かごの掃除をします。

食べ残した葉っぱ・ウンチ・底に敷いていたティッシュペーパーを捨て、新しいティッシュペーパーと葉っぱを入れます。

そして、再び幼虫を虫かごにいれ、フタを閉める。

これだけです。お世話時間は5分程度かな。

幼虫の間のお世話はこの繰り返しでした。

下痢便をしたら・・・

最初は、黒くて鳥のウンコみたいな幼虫くん。

何度か脱皮を繰り返し、最終的に緑色の終齢幼虫になります。

緑色の終齢幼虫が下痢便をしたら・・・

サナギになるサイン。

もうエサは食べません。

我が家では下痢便をした幼虫を他の幼虫と分け、別の容器に入れました。

それがこれです。

ペットボトルを上の方で切り、割りばしを入れた「ザ・サナギルーム」

写真のように、ペットボトルを切り、テープをペットボトルの切り端に貼り、ペットボトルの中に割りばしを入れ、フタ部分にシンクネットをかぶせた「サナギルーム」

このサナギルームに下痢便をした終齢幼虫を入れます。

自然界とあまりにもかけ離れた環境で大丈夫か不安でしたが、

ありがたいことに終齢幼虫は割りばしを枝替わりにし、サナギになってくれました。

サナギになれば、もうお世話はおしまい。

あとは羽化する日を待つばかりです。

羽化に備える

サナギになれば、割りばしごとサナギルームから出します。

理由は、羽化した時に羽を広げやすくするため、そして、自由に飛び立つためです。

自然界ではサナギになった後も、ほかの虫に襲われる危険がありますが、

家の中で管理するのであれば大丈夫。

他の虫に襲われる心配はありません。

我が家では、4匹幼虫を飼っていたので、この様に管理していました。

羽化は突然始まる

サナギになって2週間ほど経ち色が黒っぽく変化すれば、そろそろ羽化するかなのサイン。

ただ、羽化する時間は個体ごとに違います。

朝方が多いようですが、我が家のサナギは7時、10時、12時、13時にそれぞれ羽化しました。

羽化する様子を見れたらラッキーですね。

羽化したら、羽を乾かしたり広げたりするため、しばらくは割りばしにつかまったままです。

5~6時間ほどで羽をパタパタ動かし、飛んでいました。

初めは飛ぶのが苦手というか、下手っぴです。。

ちょっと飛んですぐに休んでの繰り返しで、ようやく飛ぶことが出来ていました。

飛べるようになれば、飼育終了

ある程度飛べるようになれば、飼育終了。

お外へ飛び立ってもらいます。

家の中から外に出すのはとても簡単。

窓や玄関を開ければ、自ら飛んでいきます。

お別れは寂しいですが、幼虫の時とは違い、チョウチョを飼育するのはとても難しいです。。

いろんな発見や感動に感謝し、さよならですね。

我が家の幼虫

ここからは、我が家の幼虫君たちの成長を記したいと思います。

結果から言うと、4匹の幼虫が全てチョウチョになり飛び立ちました。

今回は、その中でも初めにチョウになった幼虫について記します。

【5月初旬】

黒と白の幼虫。

終齢幼虫になるまでは、黒と白の模様です。

体は小さくても葉っぱはモリモリ食べていました。

食べては休み、食べては休み、の繰り返し。

本当によく食べていました。

時々、半日から1日ほど全く動かない時もありましたが、それは脱皮する前兆。

翌日には一回り大きくなり、もりもり葉っぱを食べていました。

【5月中旬】

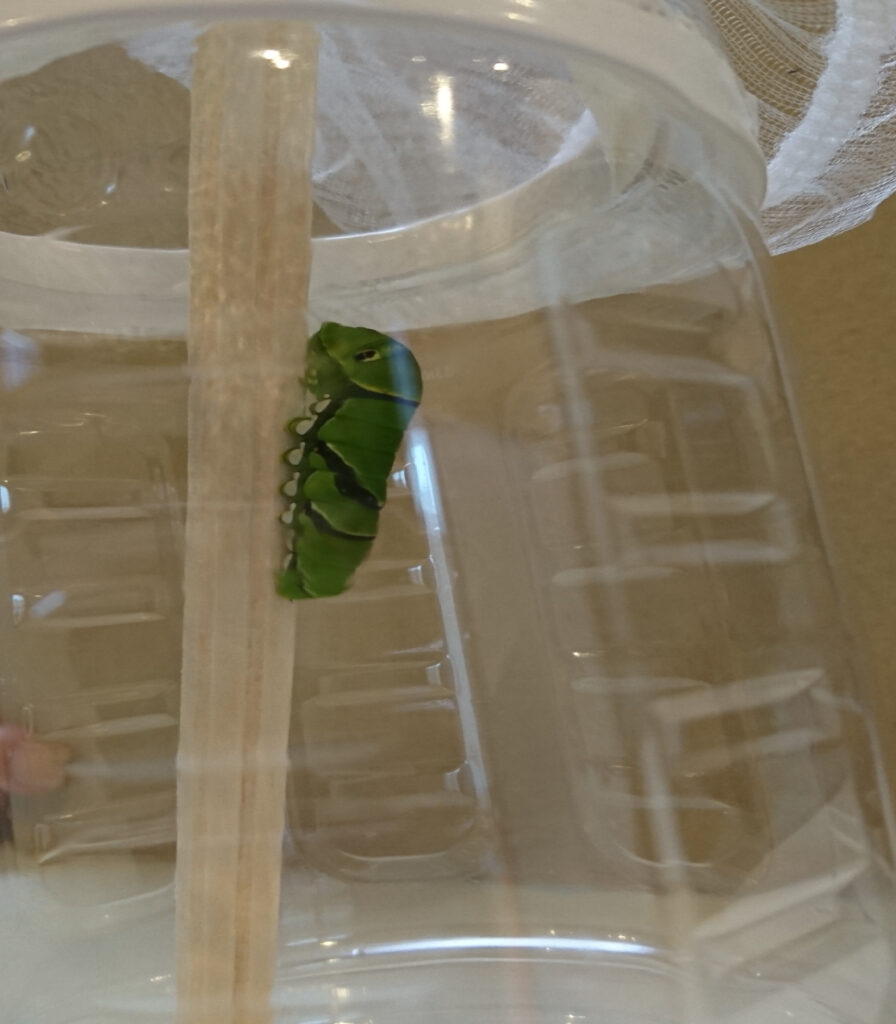

終齢幼虫。(これは5月10日の様子)

黒と白の模様ではなく、キレイな緑色の姿です。

終齢幼虫の期間は7日ほどでしたが、その間、ものすごい勢いで葉っぱを食べていました。

近くで見ると、葉っぱを食べている音(シャキシャキ)が聞こえるほどでした。

5月12日

下痢便しました。

下痢便をした幼虫はもう葉っぱを食べません。

そのため、「サナギルーム」へ入ってもらいました。

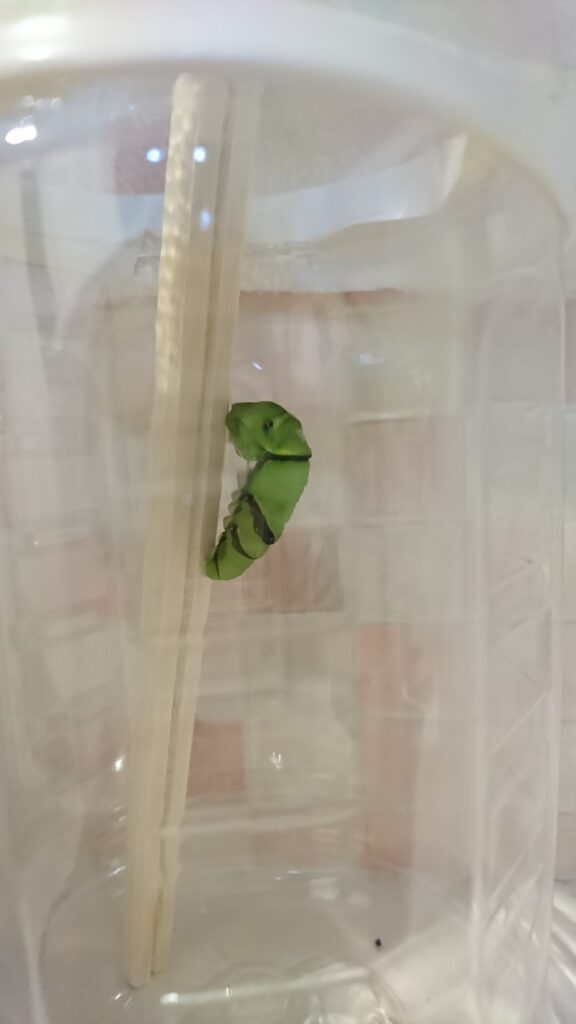

5月13日

蛹化(ようか)しました。

5月15日

さなぎになりました。

サナギをこんなに間近で見たことがなかったので、キレイな緑色に感動…。

それはそれは、鮮やかな色でした。

サナギの色は、止まる枝によって色が変わるようです。

茶色の枝でサナギになれば、茶色いサナギ。

緑色の枝でサナギになれば、緑色のサナギ。

今回、割りばしを枝の代用にしたので、緑色になったようです。

割りばしのように白っぽい枝は、あまり存在しませんね。

緑色になったのは苦渋の決断?…ごめんね(^^;

【5月下旬】

5月25日

羽化する前日です。さなぎの色が黒っぽくなりました。

5月26日

羽化しました。

このサナギは朝7時に羽化が始まり、正午で羽がしっかり広がっていました。

羽化するときのつかまる枝として、写真のように新たに割りばしを斜めにセットしていたのですが、

意味がありませんでした(笑)

自ずと外の光の方へしきりに飛び、午後に我が家から飛び立っていきました。

幼虫の期間がだいたい2週間、サナギの期間がきっちり2週間、合計1か月ほどの飼育期間でした。

飼育中は、感動や発見がたくさん。

どんどん大きくなる幼虫の様子や、蛹化、サナギ、羽化、チョウチョまでの成長をじっくり見れるって飼育ならではですね。

また、娘も一緒にお世話をしてくれ、とてもいい経験でした。

ナミアゲハの幼虫を飼育する際は、何かの参考になれば幸いです。

コメント