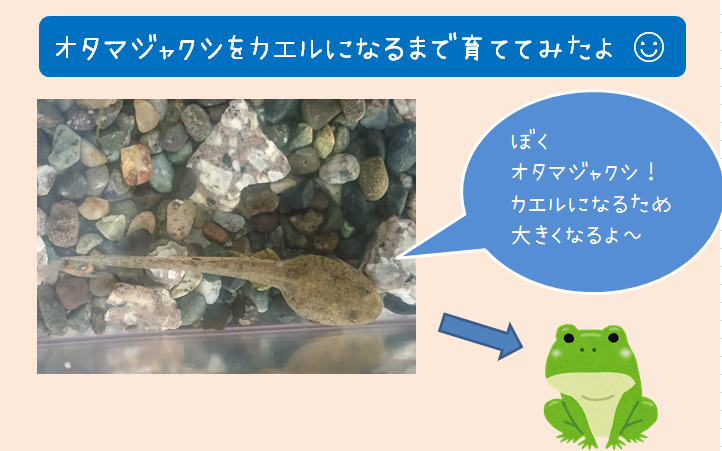

4月上旬、オタマジャクシを捕まえました。

そのオタマジャクシを育てたいと娘の強い希望により、育てることになった我が家。

ちゃんと飼育できるのか不安でしたが、

全てのオタマジャクシがカエルになりました。

実は、オタマジャクシを育てるって簡単でした。

メダカ飼育にも少し似ているような‥‥。

今回は、そんなオタマジャクシ飼育について記載します。

オタマジャクシの飼育環境

さて、オタマジャクシを飼育するとなると、まずは飼育環境を整えます。

我が家が用意したものはこの5つです。

- 虫かご(プラケース)

- 砂利

- 水

- 水草

- エサ

オタマジャクシはエラ呼吸なので、水が必要になります。

ただ、サカナのようにたくさんの水は必要なく、底から5~6㎝ほどの深さにしてました。

水はカルキ抜きをした物を使用します。

砂利は、サカナ用のもので十分。

水草もメダカ飼育で使用するマツモやアナカリスで十分でした。

(なんだか、メダカの飼育に似ていますね。)

エサは、ホウレンソウやレタスなどの葉物野菜やパンなど。

ただ、これらのエサは腐りやすいので、

我が家は、メダカのエサ・ウーパールーパーのエサをあげていました。

オタマジャクシのお世話

毎日のお世話は、エサをあげる事です。

また、5日に1回、水の入れ替えをする事です。

水の入れ替えの方法は、プラケースの水の半分を抜き、新たに半分入れる。

これだけです。

全ての水を入れ替えると、飼育環境が大きく変化するのでオタマジャクシのストレスになりやすく、

半分程度にしておくことがオススメです。

ホウレンソウやレタス、パンなどのエサは水が汚れやすいので、その場合は3日に1回と頻度を多くする方がよいです。

オタマジャクシが大きくなっていくと、後ろ足が生えてきます。

後ろ足が生えたら、足場となる石を入れました。

我が家は、家にある少し大きめの石を入れました。

まだ、後ろ足が生えただけでは石に上ることはありませんが、環境に慣れるためにも早めに入れました。

後ろ足が生えて1週間ぐらい経ったころに、前足が生えてきます。

前足が生えて2日ほど経つと、石に上るようになります。

石の上にいるオタマジャクシは、もうカエルそのもの(o^―^o)ニコ

ここまでくると「良く育ってくれたな。」なんて、感慨深くなりますね(笑)

カエルのお世話

シッポのついたカエルになったオタマジャクシ。

これはもうカエルと呼んでいいのか?

この境目を目の当たりにするのが、飼育している時の楽しみのように感じます(o^―^o)

このシッポのついたカエル、シッポがあるうちはエサは食べません。

シッポに栄養があるのだとか…⁈

体の中ではものすごい変化が起こっているのでしょうね。。。

心配になるけど、2~3日エサを食べなくても大丈夫でした。

このシッポがついている期間に、虫かごのレイアウトもガラッと変えました。

水は抜き、陸地中心のレイアウト。

とはいえ、水も必要なのでタッパーに汲んでおきました。

ところどころに隠れ家も作り、新境地での生活の始まりです。

シッポがなくなり、カエルらしいカエルになったら、

エサを与え始めます。

ただ、身体のサイズがものすごく小さいカエル。

昆虫を食べるカエルとはいえ、大きなエサは食べられません。

我が家では、初めはアブラムシを上げていました。

アブラムシを1匹ずつ上げるのは大変なので、

アブラムシがついている葉っぱごと虫かごにいれてました。

翌日見たらアブラムシがいなくなっていたので、おそらく食べたんだろうと推測しながらのエサやり。

食べている姿はなかなか見れず、この時期はよく心配してましたが・・・

生きているから大丈夫だろうと自分に言い聞かせていました(笑)

もう少し大きくなると、小さい青虫やSSサイズのコオロギを食べるようになりますが、

それは、もう少し先(2週間ほど経ってから)でした。

こんな感じで、オタマジャクシをカエルに育てた我が家。

今ではSサイズのコオロギやバッタを食べるまでに大きくなりました。

今は、人工飼料にもチャレンジしているところです。

上の写真は、オタマジャクシから育てたカエルです。

オタマジャクシから育てると可愛く思えてきますね。

カエルが苦手な私にとったら、自分でも驚く感情です(笑)

オタマジャクシは足が生えたり、シッポが短くなっていったりと、視覚的に成長がわかりやすい生き物。

個人的に、オタマジャクシのお世話は楽しかったです。

そして、思っていたよりも簡単に飼育出来ました。

カエルの飼育となれば、話は別ですが…(笑)

オタマジャクシを育てる際には、なにかの参考になれば幸いです。

どんな生き物もそうですが、

お世話をした後は、手をしっかり洗ってください(o^―^o)

コメント